YouTube

更新日:

投稿日:

企業YouTubeが加速する「おすすめ表示」の攻略法|再生が増え続ける仕組みを解説

企業YouTubeを運用していると、「投稿しても再生が伸びない」壁にぶつかることがあります。

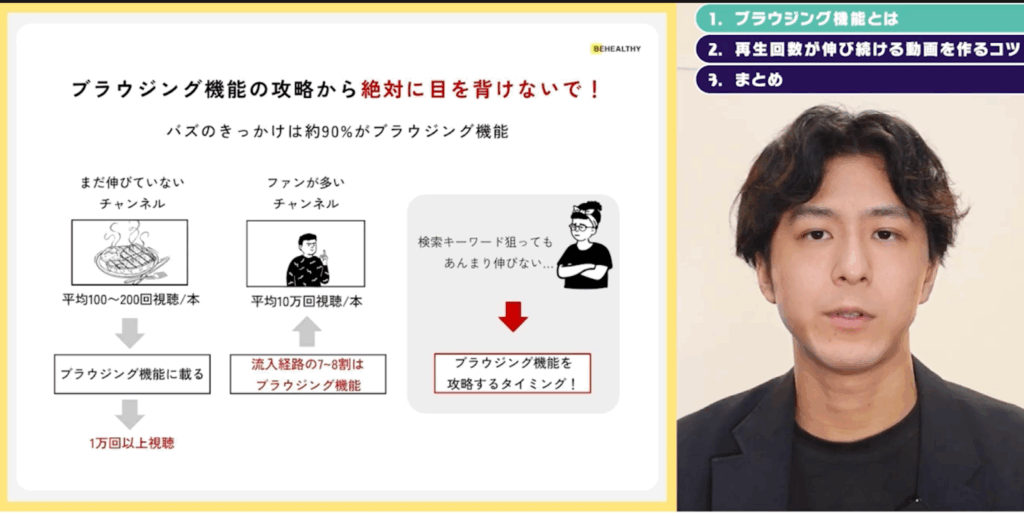

実は、その停滞を突破するカギは、おすすめ表示(ブラウジング)です。

ビーヘルシーが企業チャンネルを支援してきたなかでも、10万回以上の再生を獲得する動画の多くが、おすすめ表示(ブラウジング)経由で伸びています。

そこで本記事では、なぜおすすめ表示が再生数を左右するのか、企業チャンネルがどうすればそこに載れるのかを、プロが徹底解説します。

記事の執筆・監修者プロフィール

内山 拓朗

映像クリエイターとして映画予告や再現ドラマの制作に従事した後、Vライバー事務所の設立に携わり100名以上のインフルエンサーマネジメントを経験。自身もフォロワー総数100万人超のグループに所属していた経験を活かし、高いコストパフォーマンスを実現するSNSコンサルティングを提供。

本記事の内容は、YouTube動画でも詳しく解説しています。

企業YouTubeの成長を左右する「おすすめ表示(ブラウジング)」とは

ブラウジング機能とは、YouTubeのおすすめ欄を指します。

トップページやアプリを開いた直後の画面で、視聴者の好みに合いそうな動画を自動的に並べてくれる仕組みです。

このおすすめ欄に表示されるかどうかは、企業YouTubeチャンネルの中長期的な成長を大きく左右します。

なぜ動画がおすすめ表示されると伸び続けるのか

ビーヘルシーが多くの企業チャンネルを支援してきたなかでわかったのは、長く再生され続ける動画の多くが「YouTubeのおすすめ欄」から視聴されているという点です。

実際、再生回数が10万回を超える動画や、投稿から数か月経っても伸び続ける動画を分析すると、その7〜8割がおすすめ欄からの視聴でした。

おすすめ欄に表示された動画は、こちらが追加の施策を行わなくても再生が自然と積み上がるため、企業YouTubeの成長を一気に加速させます。

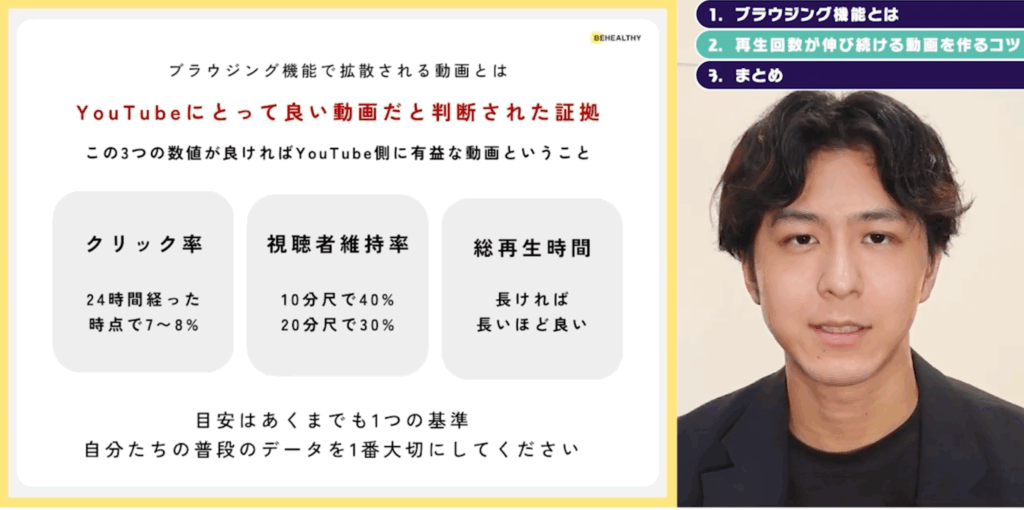

YouTubeの仕組みが評価する「3つの重要な指標」

ブラウジング機能は、視聴データを指標に表示内容を最適化しています。

そのため、以下の3つの指標が優れている動画ほど、より多くのユーザーに届けられやすくなります。

1.再生されやすさ|クリック率(CTR)

クリック率(CTR)は、サムネイルやタイトルを見た人のうち、どれだけの視聴者が実際に再生したかを示す指標です。

投稿から24時間で、7〜8%を一つの目安とすると判断しやすくなります。

ただし、クリック率(CTR)はジャンルやチャンネル規模によって大きく変動します。そのため、過去の自社動画と比較して高いかどうかを基準に判断するのがおすすめです。

2.最後まで見られる力を測る|視聴者維持率

視聴者維持率は、視聴者がどのくらい動画を見続けたかを表す数字です。

以下を一つの目安としてみてください。

- 10分ほどの動画なら40%前後

- 20分ほどの動画なら30%前後

途中で離脱されにくい動画ほど、ブラウジングに掲載されやすくなります。

3.評価を大きく左右する|総再生時間

総再生時間とは、視聴した全ユーザーの合計視聴時間のことです。

この値が大きいほど、YouTubeから「価値のある動画」と見なされやすくなります。

簡単に比較すると、視聴時間の合計が大きい動画ほど高評価につながる傾向があります。

- 10分の動画を6分見た人が10人→6分×10人=60分

- 20分の動画を10分見た人が10人→10分×10人=100分

まずは視聴されやすいテーマを見極めましょう

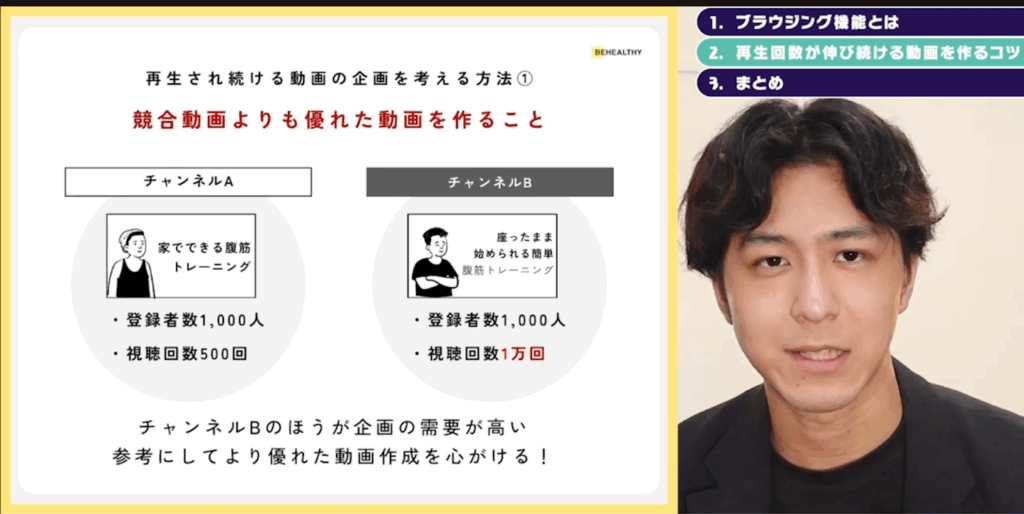

企画づくりで最初に意識したいのは、市場ですでに伸びている動画を土台にするという考え方です。

伸びる動画の共通点を見つける「拡散効率」という考え方

ビーヘルシーでは、ブラウジングに強い企画を探すために「拡散率」を使っています。

<計算式>

拡散率=1本の再生回数÷チャンネル登録者数

たとえば、同じテーマを扱った動画でも、以下の2つには大きな差があります。

- 登録者10万人で、再生1,000回の動画

- 登録者500人で、再生1,000回の動画

数字だけ見ると同じですが、拡散率が高いのは後者です。

登録者が少なくても再生されている動画は、企画力が高く、ブラウジングで新規視聴者を集めている可能性が高くなります。

こうした動画を、良い企画のサンプルとしてチェックしていきます。

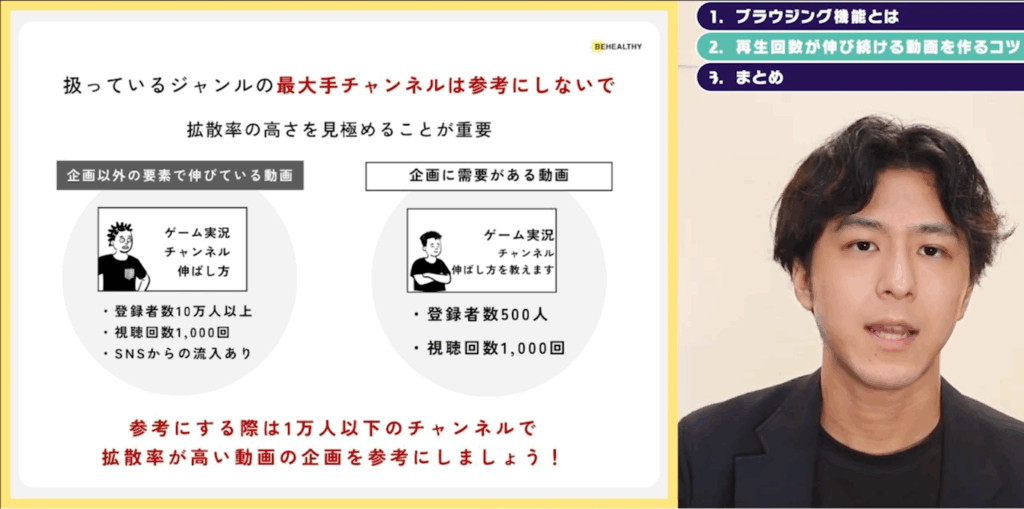

参考にするチャンネル規模の目安

以下の基準で参考チャンネルを選ぶと、自社の状況に落とし込みやすくなります。

- 登録者1万人以下のチャンネル

- 自社と近い業種やターゲットを扱うチャンネル

登録者が何十万人もいる大規模チャンネルは、もともとのファン数が大きいため、企画の良し悪しだけで成果を判断するのが難しくなります。

まずは、自分たちと近い規模のチャンネルのなかから、拡散率が高い動画を探してみましょう。

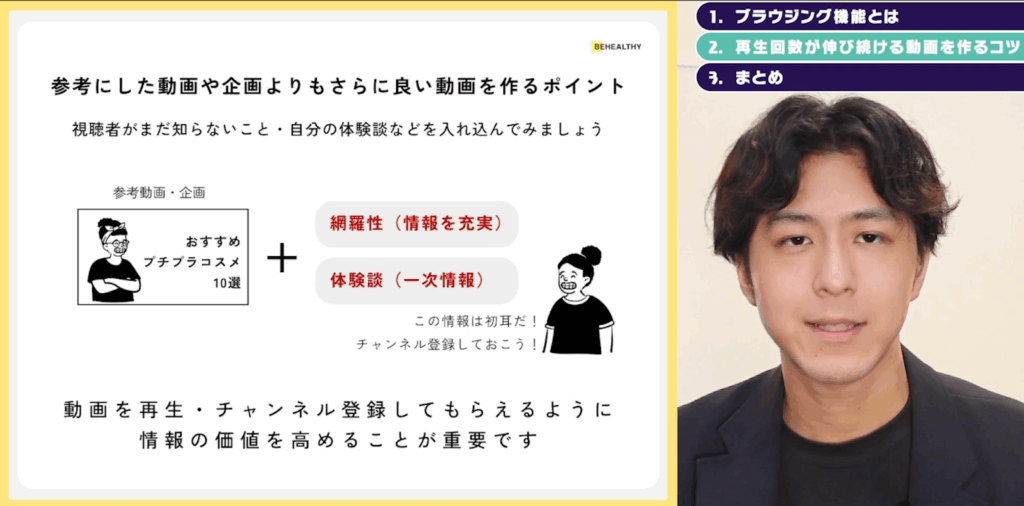

同じテーマでも質を高めるための2ステップ

拡散率が高い動画を見つけたあとは、内容を自社向けに調整します。ポイントは以下の2つです。

1.情報量を整理し、足りない部分を補う

たとえば「企業YouTubeでやりがちな失敗5選」が伸びている企画だったとします。

そのまま真似するのではなく、自社では以下のように、視聴者が知りたい情報を中心に話題を少し広げていきます。

- 失敗10選→失敗15〜20選に増やす

- 失敗だけでなく「どう改善するか」までセットにする

また、リサーチ中に「ここの説明が足りないな」「もう少し深く知りたいな」と感じた部分があれば、補足しましょう。

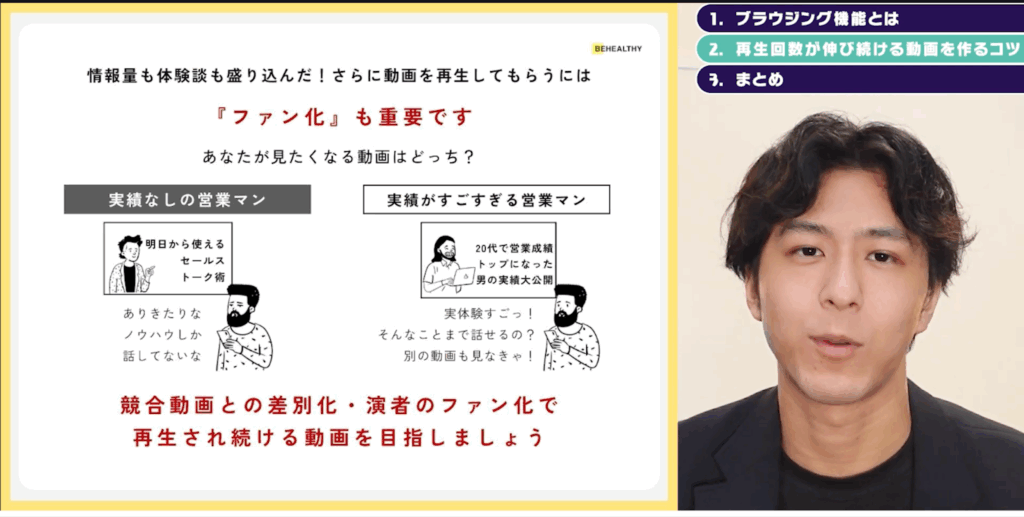

2.一次情報(実体験)を混ぜることで信頼性を高める

今の時代、検索をすれば基礎的な情報はすぐに手に入ります。そこで差がつくのが、具体的な経験談=一次情報です。

「自社でどのような検証を行ったのか」「どのような結果が出たのか」など、実体験に基づく情報が入ることで、動画の説得力は一気に高まります。

たとえば、「登録者◯◯人の企業チャンネルで問い合わせが△△件に増えた際、ブラウジング流入がどこまで伸びたのか」といった具体的な事例は、視聴者にとってリアルで理解しやすい情報として響きます。

発信者にファンがつく運用を意識する

企業YouTubeでは、「顔出しは避けたい」「AIナレーションだけで発信したい」という相談をいただくこともよくあります。

しかし、長く成果を出している企業チャンネルを見ると、発信者そのものに好感が集まる運用をしているケースが多く見られます。

担当者や経営陣が前に出ることで、以下のような良い循環が生まれます。

- 視聴者が、内容だけでなく誰が話しているのかにも興味を持つ

- 商談や採用の場で「YouTube見ました」と声をかけられやすくなる

ブラウジング経由で初めて動画を視聴した人が、企業と発信者(人)をセットで好きになれる状態をつくれるかどうか。これが、企業YouTubeの成長に大きく影響します。

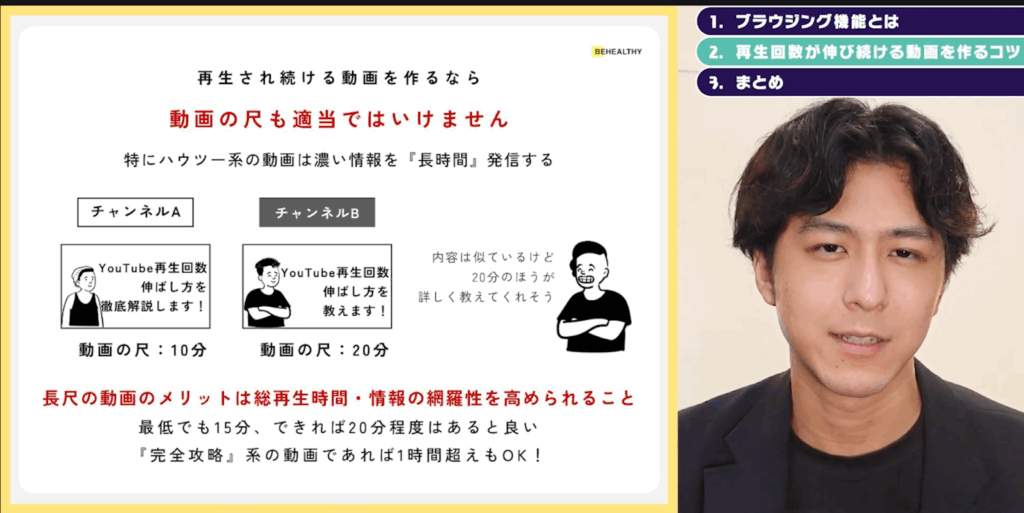

内容の次に重要な「動画の長さ」の考え方

動画の尺は、企業YouTubeではかなり重要です。以前は「10分くらいが見やすい」と言われていました。

一方で、ノウハウ系や解説系では、10分以上の動画のほうが成果につながりやすい傾向があります。

なぜ長めの動画がブラウジングに強くなるのか

ブラウジングの評価で大きな役割を持つのが、総再生時間です。

具体的には、以下の2つを比較すると、後者のほうが総再生時間が伸びやすくなります。

- 5分動画を4本見てもらう

- 20分動画を1本見てもらう

また「企業YouTubeの始め方」「採用につながる動画の作り方」など、学び目的の動画は視聴者もある程度じっくり見る前提で再生する傾向にあります。そのため、長めの動画と相性が良い特徴があります。

市場の動画より少し長い尺を目安にする

動画尺は、市場の人気動画より少し長めを目安にします。

そのために、以下の動画の平均尺を確認します。

- 狙うキーワードの上位動画

- 同業界で伸びている解説動画

平均が10分台なら15〜20分、平均が15分前後なら20分前後というように、市場よりわずかに長い尺を設定すると効果的です。

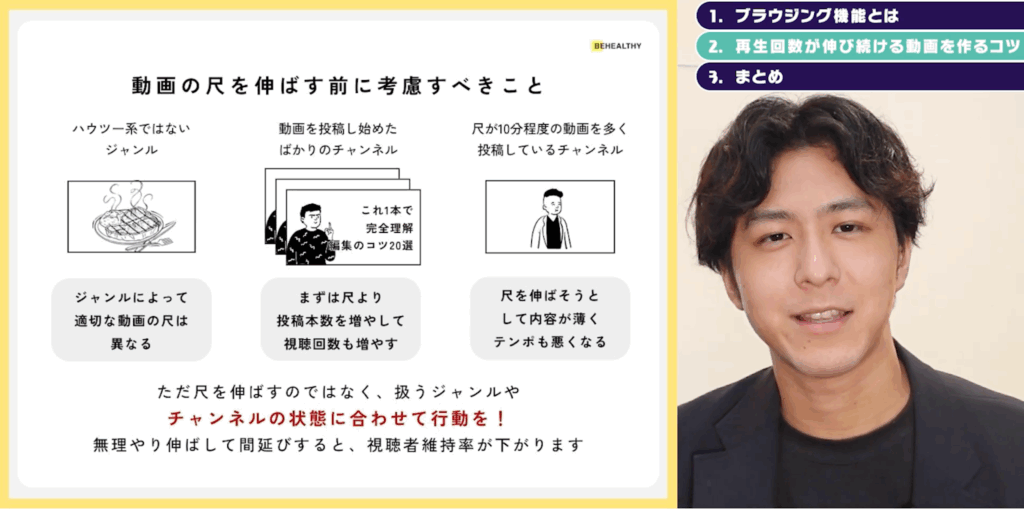

視聴者が離脱する動画の特徴

動画は、単に長くすれば良いわけではありません。

特に、以下のような構成は視聴者の離脱を招きやすいため避けましょう。

- 関係のない雑談をダラダラ続ける

- 無言の時間をカットせずに残す

- 意味のないエンディングだけで数分使う

一方で、視聴者が離脱しにくい動画にするための進め方は以下の通りです。

- 企画段階で、話す項目をしっかり洗い出す

- 本題に関係の深い事例やデータを追加していく

こうして内容を丁寧に積み上げていくことで、結果的に15〜20分で情報がきれいにまとまった動画に仕上がります。

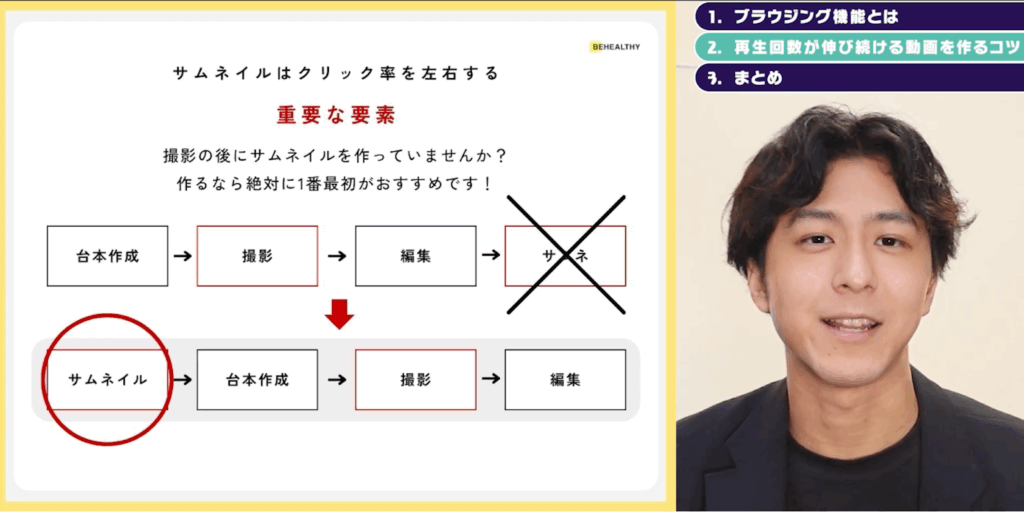

再生数の入口をつくる「サムネイル最適化」の基本

サムネイルは、クリック率を左右する部分です。サムネイルで興味を持ってもらえなければ動画は再生されませんし、内容とズレた表現を使うと離脱や不信感につながります。

そこでおすすめしたいのが、撮影前にサムネイルのキャッチコピーを決めておく方法です。

やりがちなサムネイル制作の順番

よくあるサムネイル制作の流れは、以下の通りです。

- 伸びている企画をリサーチする

- 自社版にする企画を決める

- 台本を作る

- 撮影・編集する

- 投稿直前にサムネイルを考える

この順番だと、動画内で話していない内容をサムネに入れたくなる、あるいは後から強い言葉を無理につけ足して釣り気味になるといった問題が起きやすくなります。

サムネイルは撮影前に決めましょう

サムネイルと内容のズレを防ぐために、制作の順番を以下のように入れ替えます。

- 伸びている企画をリサーチする

- 自社版にする企画を決める

- サムネイルの一行コピーを決める

- そのコピーに合う台本を作る

- 撮影・編集する

- 決めたコピーを基準にサムネイルデザインを仕上げる

この順番にするだけで、サムネイルと動画内容の一貫性が自然と保たれるようになります。

クリックした視聴者の期待にも応えやすくなるため、視聴維持率にも良い影響が出ます。

伸びるサムネイルのつくり方について詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。

おすすめ表示を味方につけて「勝手に伸びる」企業YouTubeへ

ブラウジング機能は、ユーザーのトップページに動画を並べる「おすすめ機能」です。

再生が伸び続ける動画の多くは、再生元の7〜8割がブラウジング経由になっています。

クリック率と視聴者維持率、総再生時間の3つがそろうと、投稿後も長く再生され続ける動画に近づいていきます。

自社でも実現できる?と思った担当者の方へ

ここまで読んで、「自社のジャンルでもブラウジング攻略は有効なのか」「今のチャンネルはどこを改善すれば伸ばしやすくなるのか?」と気になった担当者の方もいるはずです。

ビーヘルシーでは、企業様向けにYouTube運用の無料相談を実施しています。

専門チームが、貴社の目的(集客・採用・ブランディング)に合わせて最適な戦略を設計し、最短で成果につながるチャンネル運用を実現します。まずは一度プロにご相談ください。

\申し込み1分!成果に強いプロが個別対応/

初回のご相談は無料です!

SNSでの集客・採用・ブランディングなど

お気軽にご相談ください!

\ お役立ち情報発信中! /